Grenzen des "Geistigen Eigentums" und materiellen Eigentums

"Geistiges Eigentum ist nichts anderes als dingliches Eigentum!" So oder ähnlich lautet mittlerweile nahezu unisono das Credo von Lobbyisten der Rechteverwerter aber auch von Politikern nahezu aller Parteien. Eine einseitige und polarisierende Gleichsetzung, die mehrere Fehler und unzulässige Verallgemeinerungen enthält. Zunächst einmal wird damit die Existenz von geistigem Eigentum vorausgesetzt. Durch die Gleichsetzung mit dem dinglichen Eigentum, was weitestgehend als Naturrecht gesehen wird, suggeriert der Begriff "Geistiges Eigentum" einen Naturrechtsstatus für "künstliche" Rechtsbegriffe wie Patentrecht, Copyright bzw. Urheberrecht und andere immaterielle Nutzungsrechte wie Markenrecht und Geschmacksmuster. Aber auch wenn sie noch so ähnlich auf den ersten Blick erscheinen mögen, hier werden unterschiedliche Konzepte in einen Topf geworfen.

"Geistiges Eigentum ist nichts anderes als dingliches Eigentum!" So oder ähnlich lautet mittlerweile nahezu unisono das Credo von Lobbyisten der Rechteverwerter aber auch von Politikern nahezu aller Parteien. Eine einseitige und polarisierende Gleichsetzung, die mehrere Fehler und unzulässige Verallgemeinerungen enthält. Zunächst einmal wird damit die Existenz von geistigem Eigentum vorausgesetzt. Durch die Gleichsetzung mit dem dinglichen Eigentum, was weitestgehend als Naturrecht gesehen wird, suggeriert der Begriff "Geistiges Eigentum" einen Naturrechtsstatus für "künstliche" Rechtsbegriffe wie Patentrecht, Copyright bzw. Urheberrecht und andere immaterielle Nutzungsrechte wie Markenrecht und Geschmacksmuster. Aber auch wenn sie noch so ähnlich auf den ersten Blick erscheinen mögen, hier werden unterschiedliche Konzepte in einen Topf geworfen.

Aber zunächst wollen wir uns auf das materielle also dingliche Eigentum konzentrieren. Viele halten dieses für einen leicht verständlichen klar umrissenen Rechtsbegriff, der kaum Raum für Diskussionen offenlässt. Doch bei genauer Sicht erweist sich auch dieses jahrtausendealte Recht deutlich vielschichtiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Schauen wir uns als einfaches Beispiel einen Apfel an. Wenn wir einen Apfel besitzen, sind die Grenzen dieses Gegenstandes klar umrissen. Es gibt keine Teile dieses Apfels, die einem jemand streitig machen kann. Aber wann besitzt man einen Apfel? Klar, er gehört einem, wenn man ihn gekauft oder geschenkt bekommen hat oder vom eigenen Apfelbaum gepflückt hat. Hat man ihn vom Baum des Nachbarn gepflückt, dann sieht es anders aus. Dann handelt es sich auf jeden Fall um Diebstahl, unabhängig davon, ob man das Grundstück des Nachbarn betreten hat oder den Apfel von einem auf das eigene Grundstück überhängenden Ast geerntet hat. Gerade der Fall mit dem aufs eigene Grundstück überhängende Ast wird in diversen Foren im Internet intensiv und leidenschaftlich mit unterschiedlicher Sachkenntnis diskutiert. Interessanterweise vertreten viele Laien die Meinung, dass das Obst von überhängenden Zweigen und Ästen, dem gehören soll, über dessen Grundstück es ragt. Aber §911 mit dem irreführenden Titel "Überfall" des Bürgerlichen Gesetzbuches, sagt nur: "Früchte, die von einem Baume oder einem Strauche auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses Grundstücks." Allerdings mit einer Ausnahme, denn die Fortsetzung des Gesetzestextes lautet: "Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn das Nachbargrundstück dem öffentlichen Gebrauch dient." Wir könnten uns nun spitzfindig fragen, ob uns auch das Auto des Nachbarn gehört, falls es auf unser Grundstück "fällt" bzw. herüberrollt. Wohl kaum, denn in diesem Falle deckt sich das natürliche Rechtsempfinden des Laien mit den juristischen Fakten. An diesem kleinen Beispiel kann man sehen, wie komplex sich das materielle Eigentum zeigen kann.

Die Bibel ist übrigens in Bezug auf Obst aus "fremden Gärten" bzw. Weinbergen weitaus toleranter, als wir es heutzutage in unserem Gesetz sind: "Wenn du in deines Nächsten Weinberg gehst, so magst du Trauben essen nach deinem Willen, bis du satt hast; aber du sollst nichts in dein Gefäß tun Wenn du in die Saat deines Nächsten gehst, so magst du mit der Hand Ähren abrupfen; aber mit der Sichel sollst du nicht darin hin und her fahren." (Moses - Kapitel 23, Gebote für das Leben des Volkes, 25 - 26)

Aber bleiben wir noch ein wenig bei Apfelbäumen und den Nutzungsarten, die sich daraus ergeben. Wir können exemplarisch daran die Einteilung der Nutzungsrechte des materiellen Eigentums in vier Kategorien demonstrieren:

- usus

Die Verfügungsrechte beziehen sich auf das Eigentum als solches. Also das Recht eine Sache zu benutzen.

Man kann sich am oder im Schatten seines Apfelbaumes erfreuen oder darin eine Schaukel für die Kinder anbringen. - usus fructus (Fruchtziehungsrecht)

Das Recht an den Erträgen des Eigentums

Man darf also die Äpfel des eigenen Apfelbaumes ernten und verwerten. - abusus

Wandlung und Änderung des Eigentums in Form und Aussehen.

Wir können unseren Apfelbaum nach unserem Belieben zurechtschneiden. Wenn wir wollen, können wir unseren Apfelbaum auch fällen und dann das Holz auf beliebige Art verarbeiten und veräußern. - ius abutendi

Als Eigentümer haben wir das Recht ein uns gehörendes Ding ganz oder teilweise zu veräußern und den daraus resultierenden Gewinn zu behalten.

So können wir zum Beispiel die Früchte unseres Apfelbaumes oder das Holz, wenn wir ihn fällen, verkaufen.

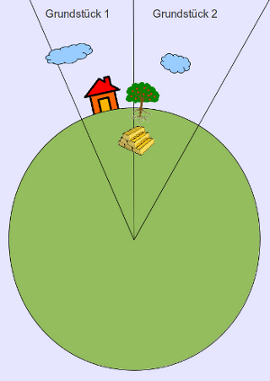

Kommen wir zurück zum Obst, genauer gesagt zu den Äpfeln, die an einem Zweig über einem Nachbargrundstück hängt. Was spricht dafür oder gibt es rechtliche Gründe, dass es dem gehören könnte, über dessen Grund es hängt? Wie sind die Begrenzungen des Rechtes an Grund und Boden? Beim Grundeigentum sind die Grenzen und die Fernwirkungen des Eigentums nicht mehr so klar ersichtlich, was sich an unserem Beispiel mit dem überhängenden Ast des Apfelbaumes zeigt. Scherzhaft könnten wir sagen, dass der Ast unberechtigter Weise das Nachbargrundstück betreten hat, als er hinüberwuchs. Ist dies so, obwohl der Ast, ja nicht den Grund sondern nur den Luftraum über dem Grund betreten hat? Nach einem alten Rechtsgrundsatz gehört einem Grundbesitzer auch der Himmel über seinem Grundstück, ebenso wie die Hölle unter seinem Grundstück: "Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos"1 (Derjenige, der den Grund besitzt, dem gehört er bis zum Himmel und zur Hölle.)

Kommen wir zurück zum Obst, genauer gesagt zu den Äpfeln, die an einem Zweig über einem Nachbargrundstück hängt. Was spricht dafür oder gibt es rechtliche Gründe, dass es dem gehören könnte, über dessen Grund es hängt? Wie sind die Begrenzungen des Rechtes an Grund und Boden? Beim Grundeigentum sind die Grenzen und die Fernwirkungen des Eigentums nicht mehr so klar ersichtlich, was sich an unserem Beispiel mit dem überhängenden Ast des Apfelbaumes zeigt. Scherzhaft könnten wir sagen, dass der Ast unberechtigter Weise das Nachbargrundstück betreten hat, als er hinüberwuchs. Ist dies so, obwohl der Ast, ja nicht den Grund sondern nur den Luftraum über dem Grund betreten hat? Nach einem alten Rechtsgrundsatz gehört einem Grundbesitzer auch der Himmel über seinem Grundstück, ebenso wie die Hölle unter seinem Grundstück: "Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos"1 (Derjenige, der den Grund besitzt, dem gehört er bis zum Himmel und zur Hölle.)

Im deutschen Recht heisst es deutlich nüchternen: "Das Recht des Eigentümers eines Grundstücks erstreckt sich auf den Raum über der Oberfläche und auf den Erdkörper unter der Oberfläche."2 Das heißt also, dass einem Grundstückseigentümer alles über und unter der Erde gehört. Allerdings werden diese Rechte am Grundeigentum im nächsten Satz des Gesetzestextes eingeschränkt, wenn auch sehr schwammig: "Der Eigentümer kann jedoch Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, dass er an der Ausschließung kein Interesse hat."

Lawrence Lessig führt in seinem Buch "Free Culture"3 einen interessanten Rechtsfall aus den USA an, in dem es um die Eigentumsrechte des Luftraumes über dem eigenen Grundstück im Jahre 1945 geht. Bis zu dieser Zeit herrschte die nahezu uneingeschränkte Meinung vor, dass alles was unter und über der Erde eines Grundstücks liegt dem Grundeigentümer gehört. Zwei Farmer aus North Carolina Thomas Lee und Tinie Causby verloren Hühner durch tieffliegende Militärflüge. Nicht etwa durch direkten Kontakt mit den Flugzeugen, sondern die Hühner flogen in ihrer Panik gegen die Wände der Scheune und verendeten. Die Causbys verklagten die amerikanische Regierung auf unerlaubtes Betreten (Trespassing), hier wohl besser "unerlaubtes durchfliegen", ihres Grundbesitzes.

Der verantwortiche Richter Justice Douglas beendete eine jahrhundertealte Lehrmeinung mit seinem Urteilsspruch. Er schrieb:

"Diese Doktrin hat keinen Platz mehr in der modernen Welt. Die Luft ist eine öffentliche Schnellstraße, wie der Kongress es erklärte. Wäre das nicht wahr, dann würde jeder transkontinentale Flug den Betreiber unzähligen Prozessen wegen unbefugtem Zutritts unterwerfen. Der gesunde Menschenverstand revoltiert gegen diese Idee. Würde man solche privaten Ansprüche an den Luftraum anerkennen, würde dies diese Schnellstraßen verstopfen, es würde ernstlich deren Kontrolle und Entwicklung, die im öffentlichen Interesse liegt, beeinträchtigen und es würde das in Privatbesitz überführen, worauf nur die Öffentlichkeit einen berechtigten Anspruch hat."4

Erstaunlich an diesem Urteil ist, wie Richter Douglas die rechtlichen Ansprüche der Grundbesitzer an den Luftraum für nichtig erklärt. Er bemüht keine bestehenden Gesetze sondern nur den gesunden Menschenverstand: "Der gesunde Menschenverstand revoltiert gegen diese Idee." Praktische Erwägungen und das öffentliche Interesse haben bei ihm eindeutig Vorrang vor einer veralteten Eigentumssicht. Diese Sichtweise, diese Doktrin hat "keinen Platz mehr in der modernen Welt".

Grenzen im "Geistigen" Eigentum

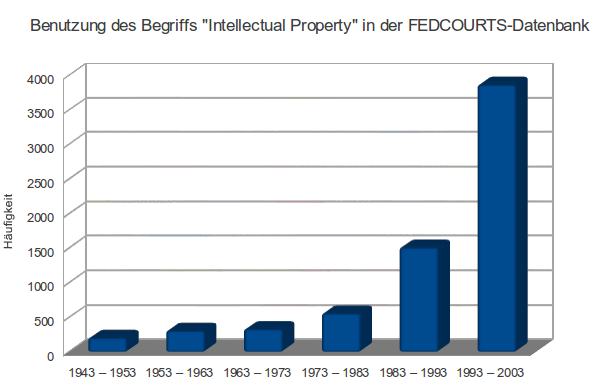

Bevor wir auf die Grenzen im sogenannten "Geistigen Eigentum" eingehen, müssen wir uns die fundamentalen Unterschiede zwischen immateriellen Gütern wie Patente und Copyright und dinglichen Gütern vor Augen führen. Der Begriff "Geistiges Eigentum" wurde erst Ende der 60er Jahre geprägt. Professor Mark Lemley der Stanford Law School führt die Einführung dieses Modebegriffes auf die Gründung der "World Intellectual Property Organization" (WIPO) im Jahre 1967 zurück.5 Er belegt dies mit einer kurzen Datenbanksuche nach diesem Begriff in den Stellungnahmen des Bundesgerichtes. In den nach Jahrzehnten eingeteilten resultierenden Zahlen6 kann man einen sprunghaften Anstieg in der Benutzung des Begriffes "Intellectual Property" sehen. Es lässt sich vermuten, dass für die deutsche Übersetzung "Geistiges Eigentum" ähnliches gilt.

Aber viel wichtiger als die Frage, seit wann die Begriffe existieren, ist die Frage, ob es überhaupt zulässig ist von "Geistigem Eigentum" zu reden? Obwohl es auf den ersten Blick richtig erscheinen mag, gibt es gravierende Unterschiede, die die Verwendung des Begriffes höchst fraglich erscheinen lassen:

- Immaterialgüter sind allgegenwärtig oder ubiquitär, d.h. sie können in verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig vorkommen. Als Konsequenz unterliegt ein Immaterialgut i.a. verschiedenen Rechtsordnungen. Sacheigentum lässt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt immer einem bestimmten eindeutig definierten Ort zuordnen, damit unterliegt es immer nur dem Recht des Ortes, an dem es sich in einem bestimmten Augenblick befindet.

- Dingliche Gegenstände existieren immer nur in einer endlichen Anzahl. Daraus folgt, dass dingliche Güter durch diese naturbedingte Knappheit im allgemeinen einen rivalisierenden Charakter haben. Es gibt beispielsweise nur endlich viele Seegrundstücke an einem See oder endlich viele Anlegeplätze für Yachten. Ein Fahrrad kann immer nur von einer Person gefahren werden. Wird es gestohlen, fehlt es dem Besitzer mit allen dazugehörenden Nachteilen. Ideen hingegen sind nicht-rivalisierend. Alle Menschen können gleichzeitig die gleiche Idee haben, ohne das einem ein Nachteil entsteht. Immaterielle Güter haben einen Rivalitätsgrad von Null.

- Gemeinfreie Werke (Public Domain) gehören allen Menschen und können nicht wieder in Besitz genommen werden. Verwaiste Gegenstände, die niemandem mehr gehören, können jedoch problemlos wieder in Besitz genommen werden.

Im praktischen Umgang mit immateriellen Gütern, wie Patenten und urheberrechtlich geschützten Werken, gibt es ein gravierendes oder besser gesagt ein fundamentales Problem: Man sucht vergeblich nach "Grenzsteinen" oder "Abmarkungen". Im Gegensatz zum dinglichen Eigentum also beispielsweise dem Grundeigentum, sind die Grenzen des "geistigen Eigentums" im allgemeinen sehr vage und schwammig, wie die Unterschiede zwischen einfacher Benutzung und freier Bearbeitung zeigen. Während es bei dinglichem Eigentum meistens klar umrissen ist, wann etwas Diebstahl ist, - wenn wir von "trivialen" Beispielen wie dem oben erwähnten Apfel am überhängenden Zweig zum Nachbargrundstück absehen - so kann man beim sogenannten Geistigen Eigentum sehr leicht und ungewollt zum "Dieb" werden. Wir meinen damit nicht, illegale Downloads von Musik und Filmen, denn in diesen Fällen dürfte es mittlerweile jedem klar sein, dass dies nicht erlaubt ist. Wir denken beispielsweise an Komponisten, die ein Lied komponieren und anschließend wegen geistigem Diebstahl verklagt werden, obwohl sie nur Melodiefragmente einer Melodie verwendet haben, die sie noch nie vorher gehört haben. Sie haben also eine Melodie unabhängig von einem anderen gefunden. Siehe dazu unseren Artikel "Gary Moore ein Ladendieb?" Vor dem Gesetz spielt es aber keine Rolle, ob man bewusst oder unbewusst ein Patent oder ein Copyright verletzt hat. Erfinder sollen mit Patenten für Ihre Erfindung und die dafür notwendigen Anstrengungen belohnt werden und zu weiterem Schaffen angespornt werden. Stellen wir uns nun vor, dass zwei Erfinder oder Firmen gleichzeitig über einen langen Zeitraum, vielleicht Jahre, und mit einem hohen finanziellen Aufwand an einer Erfindung arbeiten. Stellen wir uns ferner vor, dass beide nahezu zeitgleich mit der nahezu gleichen Erfindung fertig werden, also zum Beispiel eine Formel für ein Arzneimittel, dann wird nur einem das Patent erteilt. In der Regel demjenigen, der das Patent als erster eingereicht hat. Der andere geht nicht nur leer aus, sondern ist nun auf die Gnade des Pateninhabers angewiesen, ob und zu welchen Bedinungen er sein Produkt auf den Markt bringen darf. Im schlimmsten Fall wird ihm dies vom Konkurrenten verboten oder die Linzenzgebühren sind so hoch, dass es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Wie vereinbart sich dies mit der Ansporn- und Belohungstheorie des Patentwesens?

Zunehmende Erweiterungen der immateriellen Rechte

Wir hatten gesehen, dass im Grundstücksrecht, die Rechte der Eigentümer zugunsten der Allgemeinheit eingeschränkt worden sind, um die Freizügigkeit des Luftverkehrs zu gewährleisten. Richter Douglas schränkte die Rechte von Grundstückseigentümern ein, die keinen Platz mehr in der modernen Welt haben. Was das Patentrecht, Copyright und Urheberrecht, sowie andere immaterielle Rechte betrifft, können wir in unserer "modernen" Welt das komplette Gegenteil erleben. Unter dem Deckmantel "Geistiges Eigentum" werden die Rechte der Allgemeinheit an kulturellen Errungenschaften und sogar Ideen kontinuierlich eingeschränkt. Im Gegenzug werden die Rechte der Eigentümer ständig erweitert, auch wenn dies gegen die Interessen der Allgemeinheit und des gesunden Menschenverstandes verstößt. Besonders extrem ist dies in der Musik. Während es früheren Komponisten erlaubt war, ein oder mehrere Takte in neuen Kompositionen zu verwenden, sofern sie ein neues vom ursprünglichen Werk unabhängiges Kunstwerk schufen, schrumpfen heute die Spielräume für freie Bearbeitungen.So haben es Gerichte beispielsweise geschafft eine ganze Musikrichtung in Ihrer Gestaltungsart und ihrem Charakter zu verändern. Rap-Musiker spielen seit dem im Dezember 1991 ergangenen Urteil des United States District Court von New York, bekannt als "Grand Upright"-Prozess, Sample-ärmere Stücke ein, da sie es sich meistens finanziell aber vor allem auch organisatorisch nicht leisten können, die nun nötigen Lizenzen für kleinste Musikfetzen zu erwerben.

Auch in Deutschland gibt es eine ähnliche Entwicklung. Am 17. August 2011 bestätigte das Hanseatische Oberlandesgericht, dass der von Pelham/ Haas komponierte und von Sabrina Setlur gesungene Hip-Hop-Titel "Nur mir" eine Urheberrechtsverletzung darstelle, weil er ungenehmigte Samples des Titels "Metall auf Metall" der Gruppe "Kraftwerk" enthalte. Die aus dem Jahr 1997 stammenden Aufnahmen des Titels dürfen nicht weiter verkauft werden. Die Beklagten hatten eine etwa zwei Sekunden lange Rhythmussequenz aus dem Titel von Kraftwerk "gesamplet" und in dem Titel "Nur mir" in einer Loop (Wiederholung) verwendet. Bereits 2004 hatte das Landgericht Hamburg in erster Instanz den Beklagten verboten, ihren Titel weiter zu verwenden und sie zu Schadenersatz verpflichtet. Es wurde argumentiert, dass ein Eingriff in die Rechte eines Tonträgerherstellers bereits dann gegeben seien, wenn kleinste Tonpartikel entnommen würden. Besonderes Augenmerk verdient in Zusammenhang mit Rap-Titeln, die nicht genehmigte Samples enthalten der Schadenersatz. Welchen Schaden fügt ein Rapper einem Künstler zu, wenn er kleinste Fragmente dieses Titels benutzt? Wird der Künstler weniger Umsatz machen, weil nun Konsumenten die Rap-Version der Originalversion kaufen? Wohl kaum, denn das neue Musikstück ist in seinem Charakter und seinem Stil gänzlich anders. Es kann also nicht als Ersatz für das gesampelte Original dienen.

Das Recht auf freie Benutzung, was in früheren Zeiten gegriffen hätte, wurde explizit als nicht zutreffend zurückgewiesen. Sie begründeten die Ablehnung damit, dass die Beklagten in der Lage gewesen wären, die gesampelte Sequenz selbst herzustellen. Außerdem wurde argumentiert, dass eine freie Benutzung dann nicht mehr vorliege, wenn eine Melodie noch erkennbar sei.

Ein anderes Beispiel. Kein Beatles-Fan würde auf das White-Album der Beatles zugunsten der Mashup-Version "The Grey Album" von Danger Mouse verzichten. Die Frage ist überhaupt, wievielen Beatles-Fans die Musik von Danger Mouse überhaupt gefällt. Aber EMI wollte aus diesen Gründen 2004 die Verbreitung des "Grey Album" stoppen. Die ZEIT schrieb damals: "Als der EMI- Konzern, der die Rechte an den Aufnahmen der Beatles-Stücke hält, von der Sache Wind bekam, trat er auf die Spaßbremse. Seine Anwälte holten das Album aus den Regalen der Vertriebe. In einer bis dahin einzigartigen Anstrengung mahnten sie sogar einzelne Läden und Ebayer ab, die das Album zum Verkauf angeboten hatten. Eine absurde Geschichte, ließ sich die sonst stets quengelnde Musikindustrie doch hier ein gutes Geschäft entgehen. Sie hätte sich sogar mit dem Wort »Nachwuchsförderung« brüsten können."9 Wie viele anderen Kritiker hielt auch die ZEIT dieses Album für ein gelungenes Projekt: "Zu größerer Bekanntheit kam der Wahl-Londoner im vorvergangenen Jahr durch einen gewieften Streich: Die Vokalspuren vom Black Album des Rappers Jay-Z mischte er mit den Klängen des White Album der Beatles. Was dabei herauskam, nannte er folgerichtig Grey Album. Das war naheliegend und trotzdem gut für mehr als nur ein paar Lacher. Sonst jubeln Marketing-Strategen bei solch gelungener Zweitverwertung."

Musik, egal welches Genre, wird ärmer, wenn nicht mehr andere Melodien und Tonteile "zitiert" werden dürfen bzw. wenn diese nur noch gegen Genehmigung und Lizenzen benutzt werden dürfen. Damit werden organisatorische und finanzielle Hürden aufgebaut, die diese Technik in der Regel unbrauchbar machen.